こんにちは!キャスティングディレクターのきえです。

近年はSNSの普及に伴って増加したインフルエンサーという存在ですが、世の中に与える影響は非常に大きくなってします。インフルエンサーマーケティングを行う企業や自治体も比例して増加傾向となり、今やSNSにおける施策は企業や自治体の未来を左右するほどの効果があると言っても過言ではありません。

しかし、インフルエンサーマーケティングは単純なものではなく、投稿後の効果測定やブランドリフトの調査などをしっかりと行い、成果を可視化することが重要です。そこで今回は、これまでに数多くのインフルエンサー施策の成功実績もある私たちYOU MAY Castingが、インフルエンサーマーケティングについて徹底的にお教えします!成功へのカギ、ブランドリフト調査をはじめとした効果測定の方法など、インフルエンサー施策において重要なポイントをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

そもそもインフルエンサーマーケティングにおいては、「効果がわかりにくい」「社内説明が難しい」といった声が現場から多く聞かれます。この要因は、CMややリスティング広告といった他の施策と比べ、KPIの定義が曖昧になりやすい点であるといえます。

例えば、デジタル広告であればクリック率(CTR)やコンバージョン(CV)、広告費対効果(ROAS)といった明確な数字で評価されますが、一方でインフルエンサーマーケテイングでは「いいね数」や「保存数」など、定性的な指標に依存しがちです。

さらにインフルエンサーマーケティングの効果を見えにくくしてしまっているのが“PR投稿=売り上げ向上”という安直な考えです。PR投稿はもちろん売り上げ向上にも効果はあるのですが、即座に繋がるというケースは少なく、“バズる”ことによって爆売れする際も拡散にはある程度の時間がかかったりもします。そのため、広告主が重視しがちなCVベースの評価軸との乖離も発生しやすくなってしまうというわけです。

こうしたズレを解消するためには、事前に施策の目的を整理することが重要です。目的を明確にしておくことで、施策を開始した後のブランドリフト調査などを通じて成果を可視化することが可能になります。

さて、ここで改めてブランドリフトについてご説明しましょう。

そもそもブランドリフトとは、広告などのPR施策を行うことによって、ブランドに対する意識や好感度、イメージにどのような変化が生まれたかを測定する調査指標のことをいいます。

売上やコンバージョンなどの“行動結果”ではなく、「このブランドを知っているか」「好感を持ったか」「買いたくなったか」といった“態度の変容”を可視化できる点が大きな特徴です。特にインフルエンサーマーケティングのように、直接的なCV効果が見えにくい施策では、このブランドリフトという考え方が非常に重要視されています。

一方、よく混同されがちな指標に「サーチリフト(Search Lift)」があります。これは、広告やPR投稿を見た後に、ブランド名・商品名を検索したかどうかを見るもので、ブランドへの“興味・行動”にあたる指標になります。

ブランドリフトは、主にブランド認知の拡大や好感度向上、購買意欲の促進といった目的の施策を行う際に向いている調査です。「この広告でどれだけ売れたか」ではなく、「この広告で人の気持ちはどう動いたか」を把握したいとき、最も有効な手法といえるでしょう。

ブランドリフトを調査する方法は、大きく分けて3つあります。

①インバナーサーベイ

インバナーサーベイとは、ディスプレイ広告・バナー広告における調査方法のことで、企業のイメージや認知度などについてアンケートをとって集計する手法です。広告欄のページ上でランダムに表示されたアンケートに回答できるため、気楽に答えられることから回答率も高い特徴があります。これによって、広告を見た人と、見ていない人の認知度やイメージの差を可視化することができるようになります。

②リードバナー調査

リードバナー調査とは、広告にバナーを出してアンケートを集計する手法のことをいいます。インバナーとの違いは、アンケートをクリックすると外部サイトへ飛ばされる点です。外部サイトでしっかりとアンケート調査ができるため、自由回答欄などアンケートの幅が広がり、さまざまな意見を集めることが可能です。

一方で、外部サイトへ誘導するため、インバナー調査に比べると回答率が落ちてしまう傾向があります。

③リサーチ会社を利用する

今やインフルエンサーマーケティングに強みを持つ企業は多く、調査会社も多数存在します。そんな専門の調査会社に依頼する方法もあります。

設問や対象者条件などをより詳細にカスタマイズできるため、商品カテゴリやターゲット像が明確な場合に適していますが、第三者の目から評価されるので信頼性の高いデータが得られます。

ブランドリフト調査では、広告やPR施策によってターゲットの“気持ち”にどのような変化が起きたかを測定します。中でも代表的なのが以下の5指標で、目的に応じて使い分けることでより的確に施策効果を把握することができます。

たとえば、まだあまり知られていない新商品であれば「ブランド認知」「広告認知」を重視すべきですが、すでに認知度があるブランドや商品の場合は「好意度」「ブランドイメージ」が重要視されます。また、「購買意欲」は最終的なコンバージョンへと繋がる消費者心理の変化の兆しとして、多くの企業が注目しています。

なお、上記の5つの指標は、一つ一つも重要ではありますが、複数を組み合わせて調査することで、ブランドリフト調査がより効果的なものになります。

実は、ブランドリフト調査は、全てのインフルエンサーマーケティング施策に必要というわけではありません。とはいえ、他のKPIでは測れない「消費者の気持ちの変化」を可視化できる非常に有効な手法となっています。

特に効果が高いとされているのは、“ブランドの認知度向上”を目的としている施策の場合です。広告によって自社のブランドイメージや商品イメージが、どのように変化しているかを把握することで、より良い施策を打ち立てることが可能になります。競合の多い日用品やコスメ、飲料などはその典型といえるでしょう。「商品名を思い出して買ってもらえるか」を知るためには、目に見えにくいブランド認知や広告の認知度を、ブランドリフト調査によって計測する必要があります。

また、例えば新しい保険サービスやサブスクリプション型商材などの場合は、認知→理解→好意→検討というプロセスが長いために、短時間で効果測定をはかることが難しいとされています。そこで、ブランドリフト調査によって、施策の途中段階での態度変化を捉えることにより、早い段階で施策の効果をある程度把握することが可能になります。

さらに、リアルイベントや実店舗など、オンラインでは取得しにくい接点の効果測定にもブランドリフトは有効です。店舗での体験を通じた「印象変化」や「理解促進」が本当に伝わっているかを検証することで、次の展開につながるフィードバックが得られます。数値では見えにくかった“効き目”を把握する手段として、ブランドリフトは非常に頼もしい存在といえるでしょう。

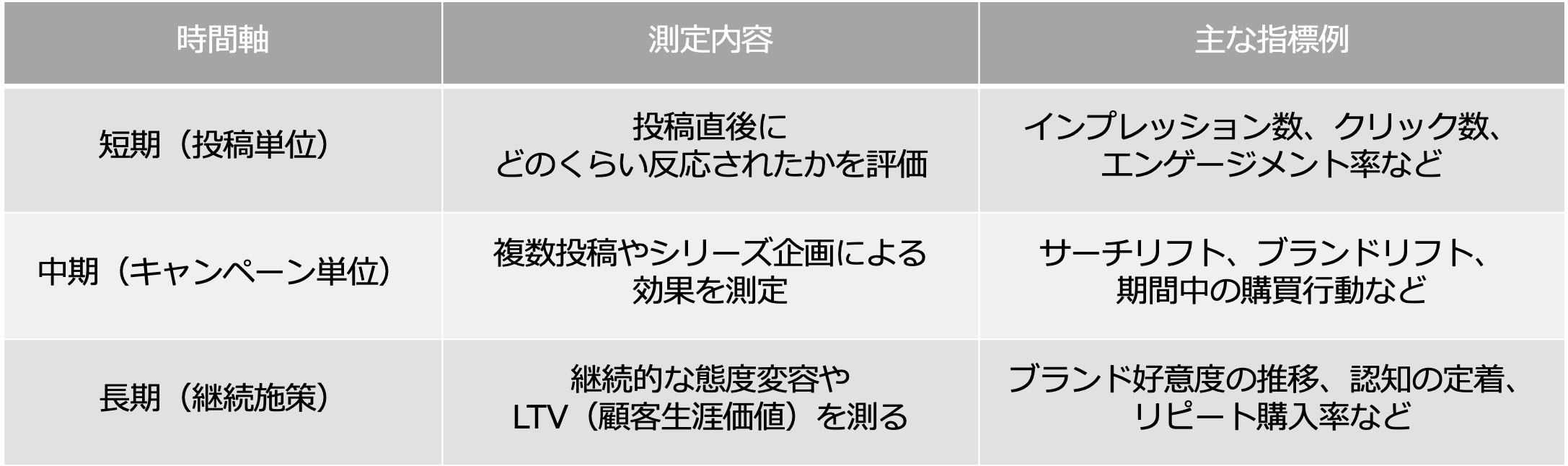

インフルエンサーマーケティングにおける評価を「売上」に限定してしまうと、ブランドの認知度向上や顧客の態度変容といった重要な効果を見逃してしまうリスクがあります。特にインフルエンサー施策は、短期的なコンバージョンだけでなく、中期・長期でのブランド価値形成や購買促進にも貢献するものです。そこで、KPI設計は“3つの時間軸”で整理することが有効です。

短期の時間軸による「いいね」や「保存数」はユーザーの反応を見るために重要な指標ではありますが、それだけだと実際に商品を購入するかどうかまではわかりません。

少なくとも半年〜1年といった中期的・長期的なスパンでブランドに対する印象がどう変わったかを測ることで、投稿によって消費者の行動がどう変化したのか、実際に購入に至ったのかなど、より深い情報を得ることができます。

このように、施策を単発で終わらせず、時間軸ごとに成果を見る姿勢が、インフルエンサーマーケティングを成功に導くカギとなります。

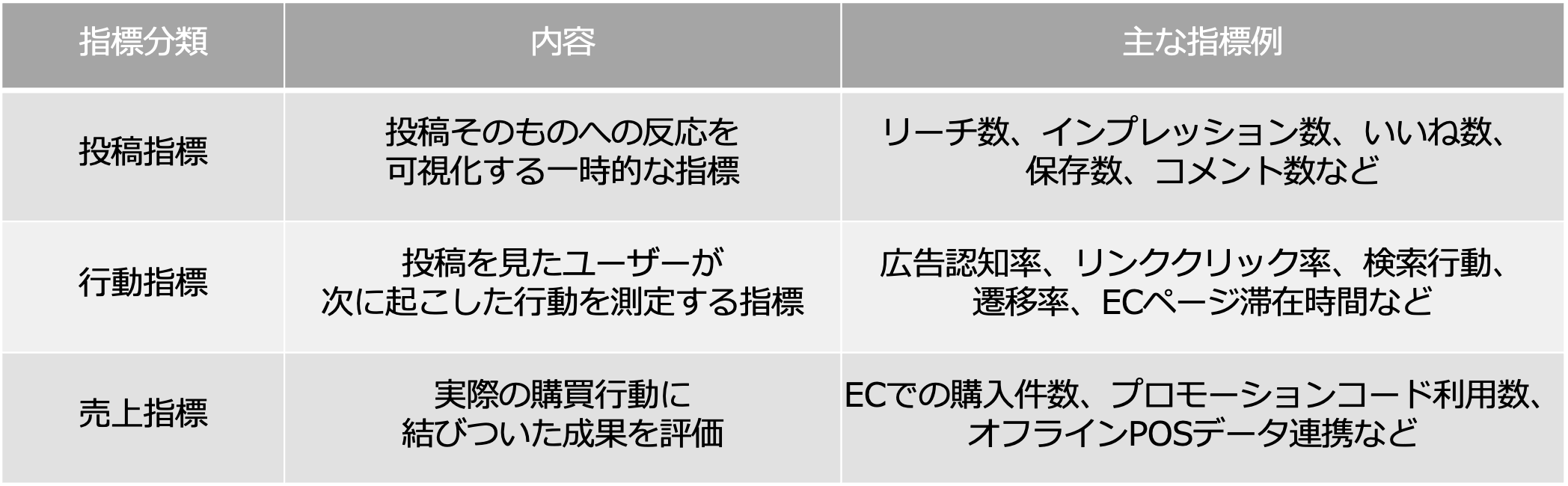

インフルエンサーマーケティングでは、投稿が与える影響を多角的に評価するために「投稿指標」「行動指標」「売上指標」の3つに分類してKPIを設計するのが効果的です。それぞれが異なる成果を表しているため、目的に応じた指標の使い分けが求められます。

例えばリーチ・保存数などの「投稿指標」は短期的な注目度を示すのに有効ですが、そこから「行動指標」を測定することで、消費者の「気になって検索した」「ブランドサイトを訪問した」といった意欲の変化を追うことができ、より深い理解が得られるはずです。

さらにキャンペーンコードや来店連動を通じて「売上指標」が把握できれば、数字の上でのデータに基づいて、今回のインフルエンサー施策が成功したのかどうか、という証明ができることになります。

これらの指標をそれぞれ一つずつ見るのではなく、組み合わせて「認知→興味→行動→購買」の流れを可視化することが、施策の本質的な効果測定に必要不可欠といえます。

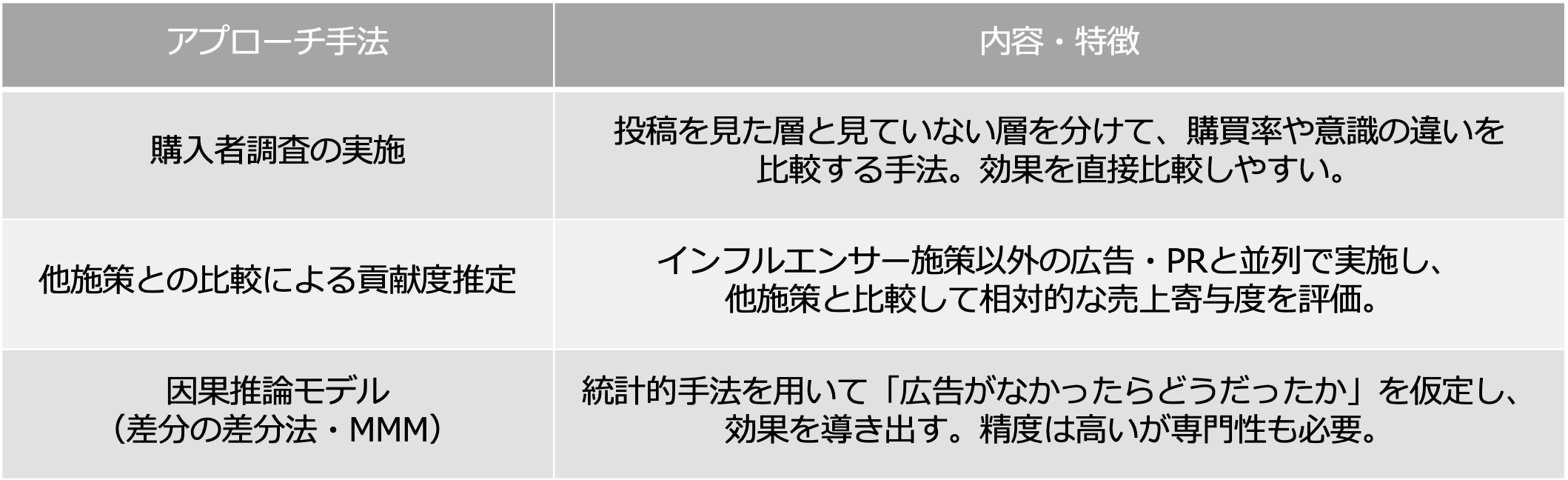

インフルエンサーにおける施策が「本当に売上に結びついたのか?」を証明するには、複数のアプローチを組み合わせる必要があります。購買データだけでは、そこに至るまでの因果関係を把握しにくいため、調査や分析モデルを通じて、施策が売上に貢献できたのかという部分を証明する必要があります。

表の1項目め、購入者調査では「インフルエンサーの投稿を見た人のうち◯%が実際に購入した」といった具体的な数字での比較が可能になり、社内レポートにも説得力が増します。

2項目めの他施策との比較は、同時期に行ったテレビCMやSNS広告との効果を横並びで検証する方法で、行なった施策がどのような位置づけだったのかを明確に把握できます。

さらに近年では、3項目めのような因果推論モデルの導入も進んでいます。「差分の差分法(DID:施策における効果の因果関係を、統計的に推理)」や「マーケティング・ミックス・モデリング(MMM:数値データをもとに可視化する)」といった手法を活用することで、インフルエンサー施策がもたらした影響を統計的に裏付けることが可能になります。

粒度(グラニュラリティ)とは、ものごとをどれだけ詳細に分割していくか、ということを表しています。

インフルエンサー施策の効果を適切に評価するには、「どれだけ届いたか」だけでなく、“誰が、どの媒体で、どのターゲットに”届けたのかという、より詳細な、粒度の高い視点が求められます。媒体ごとによる傾向の違い、ターゲットと商品・ブランドの親和性を可視化することで、施策全体の精度が大きく向上します。

さらに重要なのは、タレントやインフルエンサーごとの“効き目”を定量評価することです。フォロワー数だけでは判断できない「態度変容」や「ブランドリフト」を比較し、分析することで、次回以降の施策に活かせるキャスティング戦略が立てられるようになります。

「インフルエンサーマーケティングという言葉もよく耳にはするものの、いまいち上手な施策がわからない…」「SNSを使用した施策で、どんなKPIを立てるべきか知りたい」という疑問に、インフルエンサーマーケティングのポイントや効果、効果測定の方法やKPIについてを解説します!

※ここで写真を入れて欲しい、との指示がありました。杏奈さん、お手数ですがよろしくお願いします!(web打ち合わせでは「提案書のイメージ」と仰ってました)

ブランドリフトにおける効果は、起用するインフルエンサーやタレントのタイプによって大きく異なります。たとえば、印象に残るワンフレーズで瞬発力を生むならお笑い芸人、継続的に信頼感を生み出すなら知識のある文化人、親近感や拡散力を重視するならYouTuberなど、施策の目的に応じたキャスティング選定が重要です。

また、起用する人物とブランドの“キャラクター的親和性”も効果を左右します。ターゲット層が、インフルエンサーやタレントに対して抱く“イメージ”は誰にでも存在しますが、そのイメージとブランドイメージが合致することで、ブランド認知や好感度などの指標により強く影響が出ることが多く、単なる人気者の起用では得られない結果になる可能性を秘めています。

インフルエンサー施策でブランドリフトを高めるには、「誰を起用するか」だけでなく“どう発信するか”という投稿の中身も非常に重要です。中でも特に効果的なのが、ストーリー性のある発信。単なる商品の紹介だと、PRっぽさがマイナスイメージになってしまったり、印象に残りにくかったりしますが、投稿者本人が自分ごととして商品を使用した体験や背景を語ることで、視聴者の感情や記憶に残りやすくなり、これが態度変容に直結するといえます。

また、一方的なPR投稿よりも、「共感」や「応援」を誘う構成が成果を生みやすい傾向にあるようです。そのため、フォロワーとの距離感が近いインフルエンサーほど、「本当にこの商品を良いと思っている」という姿勢が伝わることで信頼が生まれ、ブランドに対する印象にも良い影響を与えることでしょう。

実はYouTubeは、インフルエンサー施策の中でも「CV獲得」より「ブランド形成」に強みを持つ媒体です。というのも、視聴時間が長く、より多くの情報を届けられることが可能なため、商品やブランドの魅力を深く伝えたい場合に効果を発揮できるということです。特に認知拡大やブランドイメージ向上といった“ワンランク上の態度変容”においては、他SNSと比べても効果が高いといわれています。

一方で、視聴完了率や動画離脱タイミングに注意が必要です。いくら見た目上の再生回数が多くても、最後まで動画を見られていなければメッセージが伝わっていない可能性があるからです。そのため、分析する際は「何秒で離脱されているか」「ブランド名を言うタイミングはどこか」といった構成面まで含めて見直すことが、成果を最大化するカギとなります。

AIによるナレーションや合成動画の普及が進む現代ですが、ブランドリフトの観点ではインフルエンサーによる「人の発信」には依然として強みがあり、AIにはとって代われないといわれています。例えば、AIによるコンテンツはコスト効率や量産性に優れていますが、視聴者の感情に訴える“共感力”という点ではどうしても限界があるのが事実です。

インフルエンサーが自らの言葉で語ることで、「この人が言うなら信じられる」といった信頼や親近感が生まれやすく、結果的にブランドへの好意度や購入意欲にポジティブな影響を与える傾向があるのです。“人が語る”ことで生まれる感情やリアリティこそが、ブランドリフトを生む決定的な違いといえるでしょう。

こんにちは!キャスティングディレクターのきえです。 今回は、インフルエンサーマーケティングについて徹底的に解説…

ブランドリフト調査を正しく機能させるためには、サンプル設計の精度が非常に重要です。特に見落とされがちなのが、有効回答数とターゲット分布が適正かどうかという点。たとえば、アンケートなどの回答数が少なすぎると統計的な信頼性が確保できず、結果に偏りが生じるリスクがあります。また、年齢や性別、地域、購買関与度といった消費者の属性がターゲットとずれている場合も、正確な態度変容は見えにくくなってしまいます。

ブランドや商品に対して影響を受けやすい層に、しっかりと情報が届いているかを意識し、調査設計段階から慎重に検討することが、信頼性のあるブランドリフト調査に繋がります。

ブランドリフトの数値が上昇していたとしても、それだけで「広告が成功した」とは言い切れません。重要なのは、どの指標にリフトが出たか、そしてそれが施策の目的と合致しているかどうかです。

例えば、購買意欲の向上を狙ったキャンペーンで、「認知度は伸びたが購入意向は変わらなかった」というケースでは、成果としては不十分として判断されてしまいます。

ブランドリフトは“目的との整合性”が評価のカギ。調査項目を設計する段階から、施策全体と連動したKPI設定が求められます。

ブランドリフト調査は「施策の効果を証明するための答え合わせ」ではなく、次の打ち手を導くための“仮説出発点”として活用すると良いでしょう。単に数値が良かった・悪かったという表層的な評価にとどまらず、「なぜこの指標が動いたのか」「どの層に影響があったのか」といった背景まで読み解くことで、施策全体の解像度が一気に高まるはずです。

また、調査結果を鵜呑みにするのではなく、他のデータ(SNS分析、POSデータ、サーチリフトなど)と照合しながら仮説を深堀りしていくことで、次回以降の施策の精度が大きく向上するでしょう。ブランドリフトは“終わり”ではなく“始まり”。その視点こそが、マーケティング全体をさらに強化させるカギになります。

“キャスティング会社”と聞くと、タレントやインフルエンサーをキャスティングして終わり、というイメージを持たれることもあります。もちろんキャスティングも行なっていますが、それだけではありません!私たちYOU MAY Castingでは、インフルエンサー施策における全ての項目をサポートすることが可能です。KPI設計やPR企画、投稿内容の構成設計、動画編集、配信管理までワンストップで対応できるため、「フォロワーが多い人を起用したのに効果が見えなかった」「どんな効果が得られたか可視化できなかった」といったケースを未然に防ぐ設計が可能になります。

また、タレントやインフルエンサーはもちろんのこと、専門的な知識を持つ文化人や美容家といった人材とも多数ネットワークがあるため、ターゲットやブランドの目的に応じた戦略的キャスティングをすることができます。

さらにYOU MAY Castingでは、広告制作やイベントの実施、ブランドリフト調査の設計・実施まで、広報・販促活動の全体設計を支援する体制も整えています。インフルエンサー施策においては「どのタスクをどこに依頼すればよいかわからない」と、外注先がバラバラになってしまって担当者側の管理が難しくなることもありますが、私たちには安心して、全てご相談いただけます!

<引用元:弊社実績「LaBella CICIBELLA様」>

LaBella CICIBELLA様よりご依頼があり、ファッション性クールリング「CICIBELLA アイスクールリング」のPRにおいてくれいじーまぐねっとのエアさんを起用。くれいじーまぐねっとさんは女性3人で活動するYouTuberで、チャンネル登録者数はおよそ212万人(※2025年6月現在)と、若い世代を中心に非常に人気のあるインフルエンサーです。

エアさんにはInstagramで実際に商品を着用した写真とともに商品の使いやすさなどを紹介していただきましたが、「すぐ買います」などたくさんのコメントがつき、大きな反響がありました。

川本産業株式会社様から、カラーマスクブランド「MASMiX」のプロモーションにタレントを起用したいとご相談をいただき、藤本美貴さんをキャスティング。WebCMや販促用POPの制作など、私たちが一括でサポートさせていただきました。

また、藤本美貴さんとのコラボマスク販売に合わせて、藤本さん自身のInstagramにてインスタライブを行ない、マスクの魅力や使いやすさなどPRしていただきました。また、その他にも藤本美貴さんの公式Youtubeチャンネル「ハロー!ミキティ / 藤本美貴」にてタイアップ企画も投稿していただくなど、SNSを使ったプロモーションを積極的に行なっています。

◆ブランドリフトとは

広告などのPR施策を行うことによって、ブランドに対する意識や好感度、イメージにどのような変化が生まれたかを測定する調査指標のこと

・ブランドリフトの主な調査方法

①インバナーサーベイ

②リードバナー調査

③リサーチ会社を利用する

◆ブランドリフトで測定される代表的な5指標

①広告認知(Ad Recall)

②ブランド認知(brand recognition)

③好意度(Favorability)

④購買意欲(Purchase Intent)

⑤ブランドイメージ(Image Association)

◆ブランドリフト調査を成功に導くための2つの注意点

注意点①調査サンプルの設計

注意点②「ポジティブ変化=成功」とは限らない

☆ブランドリフト調査は「仮説出発点」として活用すべき!

インフルエンサーマーケティングを効果的に行いたい企業や自治体の方は、ぜひ私たちYOU MAY Castingにご相談ください!私たちは、キャスティングにおけるプロが揃ったエージェンシーで、インフルエンサー施策の成功実績も多数です。

今回ご紹介したように、インフルエンサーマーケティング成功のために必要な効果測定・ブランドリフト調査においても万全にサポートさせていただきますので、SNSにおける施策が初めてという企業や自治体の方でも、安心してお任せいただけます!インフルエンサーに強いスタッフが丁寧にヒアリングし、皆さまの要望やイメージに合った人物をキャスティングすることをお約束します。

また、スピード感のある対応も私たちの強みの一つです。ご相談いただいてから最短で翌営業日(※非営業日除く)での返信が可能で、その後のやりとりもスピーディに行いますので、担当者の方をお待たせせずに、スムーズに企画を進行させることが可能です。

まずはどんな些細なことからでも、お気軽にお問い合わせをお待ちしています!

Q. どのインフルエンサーを使いたいなど決まっていないのですが大丈夫ですか?

A. はい、大丈夫です。ヒアリング後に貴社ターゲットにアプローチできるインフルエンサーをご提案させていただきます。

Q. SNS PRは、TikTokも対応可能ですか?

A. 可能です。X、Instagram、TikTok、Facebook、YouTubeなどどんなSNSツールでのPRもお任せください。

Q. PR投稿後の効果測定まで行ってもらえますか?

A. はい、弊社YOU MAY Castingではお客様のご希望がございましたら行わさせていただきます。

Q. インフルエンサーの男女比やリーチ数が見えるような提案をもらうことは可能ですか?

A. 可能です。弊社YOU MAY Castingが契約をしているツールを使いインフルエンサー様のフォロワー男女比率やエンゲージメント数(総投稿に対しての平均いいね数)をご提案資料に添えてご提案をさせていただきます。

Q. 投稿して欲しい内容やハッシュタグなど、指定することはできますか?

A. 可能です。お客様の販促・マーケティング計画に則り、ご指定頂いた内容且つ、イメージ通りの撮影までお客様へのヒアリングの上、ご提案を行います。